L’estuaire de la Gironde n’est navigable pour le commerce que sur une bande étroite : le chenal de grande navigation.

Se repérer pour naviguer

La navigation a connu trois périodes successives.

Jusqu’au XIXe siècle, les bateaux se repèrent sur des « amers » : arbres, clochers, etc… La navigation n’est possible que le jour.

À la pointe de Richard, les bateaux prennent un alignement sur un clocher et un arbres (un peuplier – ou un orme – remarquable sur l’horizon).

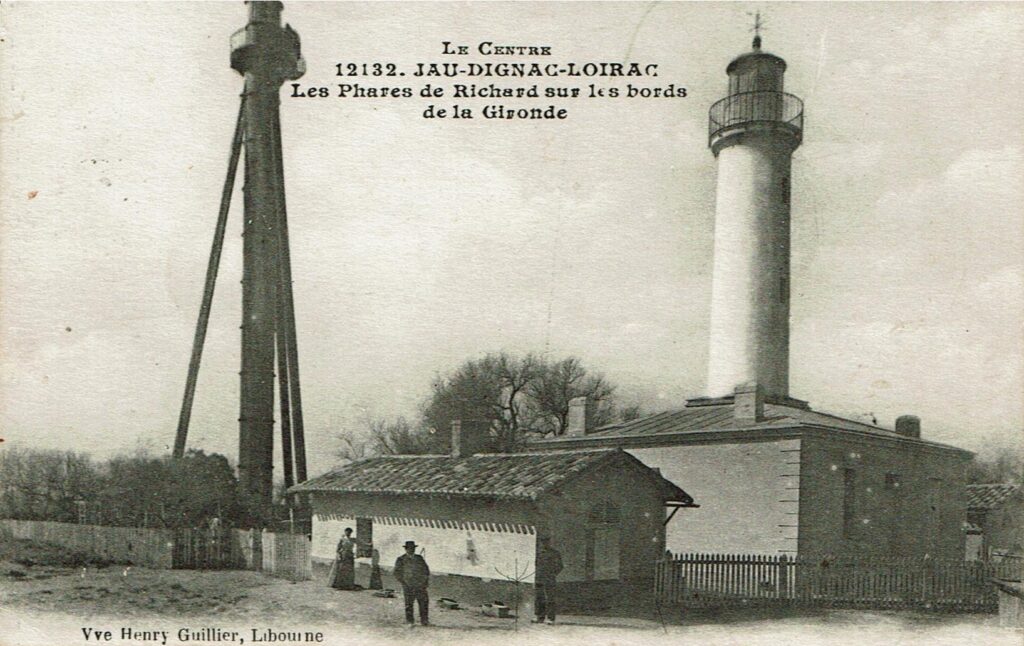

Au cours du XIXe siècle, des tours en bois, maçonnées ou métalliques sont construites. Un point lumineux à leur sommet permet aux bateaux de s’orienter la nuit : c’est une révolution. En 1843, à Richard, est construit un phare en maçonnerie de 18 m de haut ainsi qu’un logement au pied de la tour pour le gardien et sa famille. Jugé pas assez haut, un deuxième phare est construit en 1870 au même endroit : une tour métallique (2 m de diamètre, 31 m de haut) renforcée par trois étais disposés en triangle.

Le chenal de navigation pose des problèmes : le bouchon vaseux perturbe la navigation. Son entretien systématique assure 7 m d’eau (à marée basse des grands coefficients) sur 150 m de large ; les bords sont signalés par des bouées munies d’un éclairage propre à chacune. En 1953, les autorités du port de Bordeaux décident d’éteindre le phare de Richard.

Carte postale du début du XXe siècle

(édition Veuve Henry Guillier n°12132)

En 1953, le phare s’éteint

C’est la fin d’une période pleine de nostalgie : cette pointe de Richard était la « station balnéaire » des habitants locaux; c’était un lieu de travail ostréicole pour l’exploitation du parc d’huîtres très important dans l’anse de Saint-Vivien.

Après l’extinction du phare, la propriété est vendue à un particulier qui la laisse à l’abandon, la nature, e vandalisme font des ravages pendant une trentaine d’années.

En 1988, la commune de Jau-Dignac et Loirac rachète le site et, en 1993, le phare de Richard est réhabilité en musée ui décrit son histoire ainsi que celle de cette pointe du Médoc poldérisée par les Hollandais au cours du XVIIe siècle.

Une association de bénévoles anime ce site qui est aujourd’hui une référence pour le tourisme vert et fluvial sur la rive gauche. Elle a reçu le premier prix du concours des « Fleurons d’Or du Patrimoine » en 1999. Le musée a accueilli 9600 visiteurs en 2002 : c’est le site le plus visité du Médoc après le phare de Cordouan.

Article de M. Joël Monguillon,

ancien président de l’association communale du Phare de Richard,

pour la revue L’estuarien (n°5 de juillet 2003)